Con il cielo in tasca.

Un'insolita recensione per raccontare storie di educazione vissuta

Prologo

Nel fazzolettone, nel cielo, nella pelle: la mia educazione.

Tre oggetti in tasca: un fazzolettone scout, un mazzo di carte che parla di nuvole, un tatuaggio che porta con sé i nomi dei miei studenti: rappresentano, rispettivamente, il camminare insieme, il guardare in alto e il lasciarsi attraversare.

Non è un trattato, né un metodo, né un manifesto: è un racconto. Il racconto di una pedagogia vissuta, fatta di simboli che diventano vita, di gesti semplici che si trasformano in educazione. Un invito a guardare insieme il cielo, a camminare nella natura, a riconoscersi negli occhi dell’altro.

Nel fazzolettone c’è il gruppo: la forza della comunità, dell’imparare insieme, del camminare fianco a fianco nella natura e nella vita.

Nel mazzo di carte c’è la contemplazione: lo stupore davanti al cielo, l’educazione scientifica e poetica, il dialogo con la natura e con se stessi.

Nel tatuaggio c’è la relazione: l’incontro autentico tra educatore ed educando, il riconoscersi, il lasciare un segno reciproco.

Non stiamo parlando di semplici strumenti educativi ma di parti vive del mio percorso personale e professionale. In questi simboli si intrecciano memoria, scelte, ispirazioni pedagogiche e il desiderio di aiutare i ragazzi a diventare, giorno dopo giorno, se stessi.

Da questi tre simboli nasce il mio racconto: un cammino tra cielo, terra e relazione, per raccontare ciò che ho vissuto, imparato e sognato. Un racconto di esperienze, sofferte e concrete, intrecciate a memoria, ispirazione e pratica. Un tentativo di delineare, giorno dopo giorno, la mia idea di educazione.

1. Introduzione: tre simboli per raccontare la mia pedagogia

Date grande importanza ai maestri, ai progetti, ai compagni.1

Tre concetti racchiusi in tre oggetti simbolici posso riassumere un’intera pedagogia e l’agire educativo e didattico che ne consegue. Ve lo dimostrerò in questo articolo che era partito con l’obiettivo di essere una recensione un po’ insolita ed è diventato ben altra cosa.

Ma prima permettetemi un esempio importante, tratto dal mondo scout, per spiegare meglio cosa intendo con “oggetto simbolico” e quale valore possa assumere persino un semplice bastoncino trovato nel bosco.

Il simbolo rappresentativo della Branca Rover, il gruppo di giovani scout tra i 16 e i 21 anni, è la forcola. Questo bastone a forma di “Y”, simile a una fionda, rappresenta soprattutto, ma non solo, la capacità di fare scelte importanti quando ci si trova di fronte a un bivio. Un oggetto semplice dunque, ma profondamente evocativo.2

Un simbolo può racchiudere valori, riti, tradizioni e pratiche, diventando anche un tramite privilegiato per una lettura del mondo.

In questo articolo racconterò, attraverso tre oggetti semplici ma carichi di senso, le esperienze educative vissute con i ragazzi e la visione pedagogica maturata privatamente attraverso lo studio delle esperienze e delle tecniche dei grandi maestri e delle grandi maestre del passato.

Credo nei ragazzi, come ho sempre ripetuto loro, e ciò che mi dà la forza e la sicurezza di credere in loro sono le vite e le ricerche di coloro che ci hanno preceduti nel mondo dell’educazione.

Ognuno degli ogetti che vedremo insieme parla di un aspetto fondamentale dell’educazione. Un oggetto si associa al senso di gruppo e ci ricorda l’importanza dei compagni di una vita. Un altro si ricollega in qualche modo alla contemplazione e agli insegnamenti di grandi maestre e maestri del passato. L’ultimo possiamo associarlo alla relazione e ai progetti che ognuno di noi coltiva.

2. A proposito di nuvole e grandi maestri

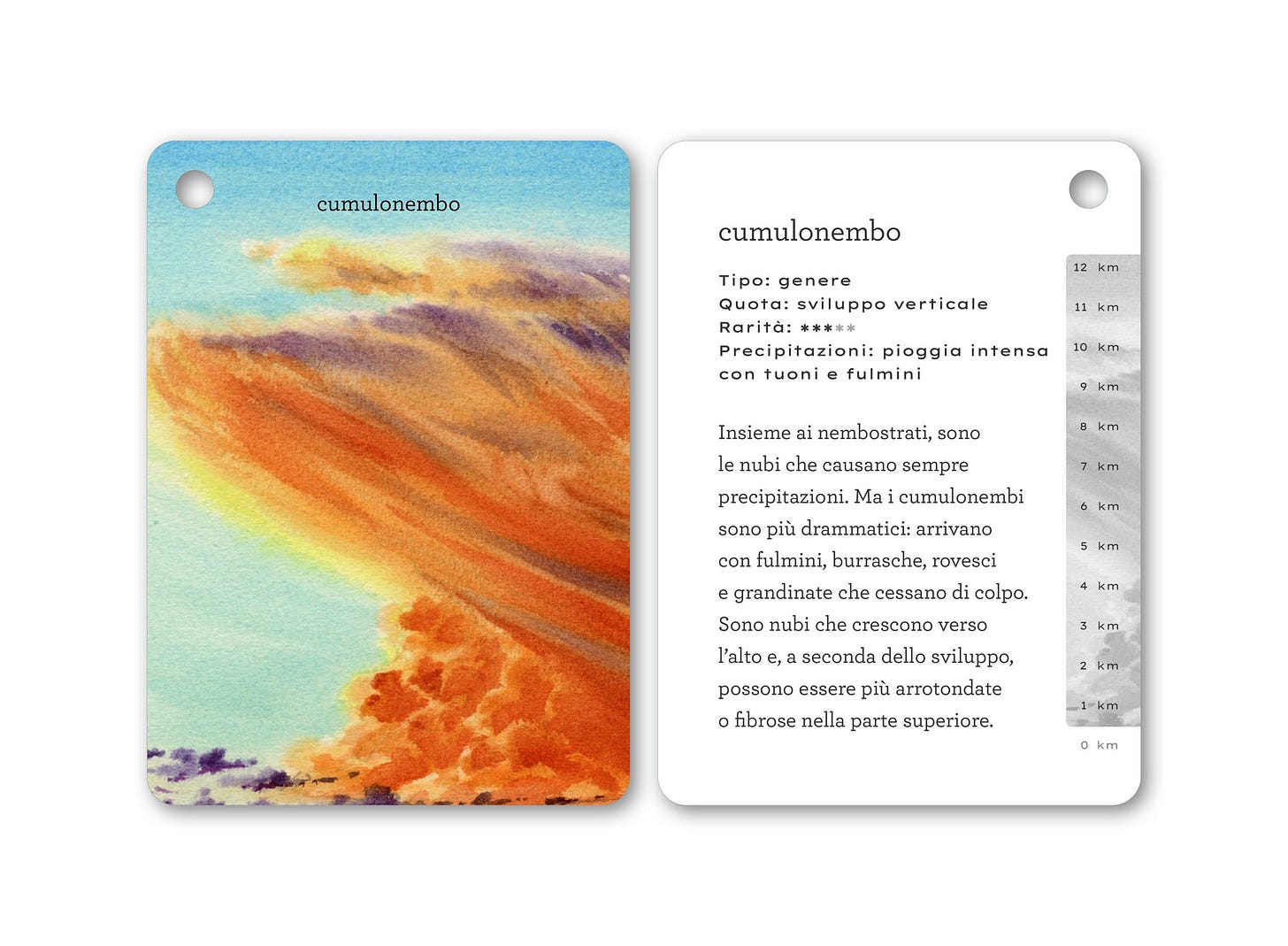

Il primo oggetto di questa speciale collezione, che qui recensiamo in maniera davvero insolita, è un mazzo di carte. Si intitola Nuvole, pubblicato da Terre di mezzo editore, con testi e illustrazioni di Anna Sanjuan, tradotto in italiano di Luigi Cojazzi. Fa parte della collana “Il mondo in tasca”.

Nuvole non è un semplice libro, ma una guida portatile per iniziare a osservare il cielo. Un anello di metallo tiene insieme le schede illustrate, pensate per aiutare bambine e bambini (8-10 anni) a riconoscere cirri, cumulonembi, fibratus, volutus. Un piccolo atlante per scoprire che le nuvole hanno nomi, forme, altezze e comportamenti diversi. Una guida per educare lo sguardo e coltivare l’attenzione. Un formato speciale, da agganciare alla cintura, perfetto da portare con sé.

L’idea nasce in Spagna, dove l’editore MTM Editores ha dato vita a una serie intitolata Fixa-t’hi (“Fissa l’attenzione”). Ogni mazzo è una microguida alla natura: rocce, uccelli, insetti, alberi, costellazioni. Oggetti da tenere in tasca ma con lo sguardo puntato in alto.

Accanto al mazzo dedicato alle nuvole troviamo quelli dedicati alle costellazioni dell’emisfero nord e sud, utili per riconoscere Orione, Andromeda, l’Orsa Maggiore, la Croce del Sud e scoprire qualche trucco per orientarsi seguendo le stelle.

Troviamo poi un mazzo dedicato alle rocce che racconta come esse si formino, quali si sgretolino facilmente e quali possano addirittura galleggiare. Ci sono poi gli uccelli, editi anche in italiano. In Uccelli si insegna a distinguere le specie osservando piumaggi, forme e canti. Insetti, ancora, introduce bambine e bambini ai meccanismi di mimetismo e sopravvivenza degli insetti più comuni. Infine Alberi invita a riconoscere foglie e specie arboree, raccontando la longevità e i cicli vitali di questi giganti verdi. Ogni mazzo è un invito a portare con sé una piccola biblioteca scientifica della natura

2.1 Il perimetro delle nuvole. L’esperienza di Alberto Manzi

Guardare il cielo può essere l’inizio di molti percorsi didattici.

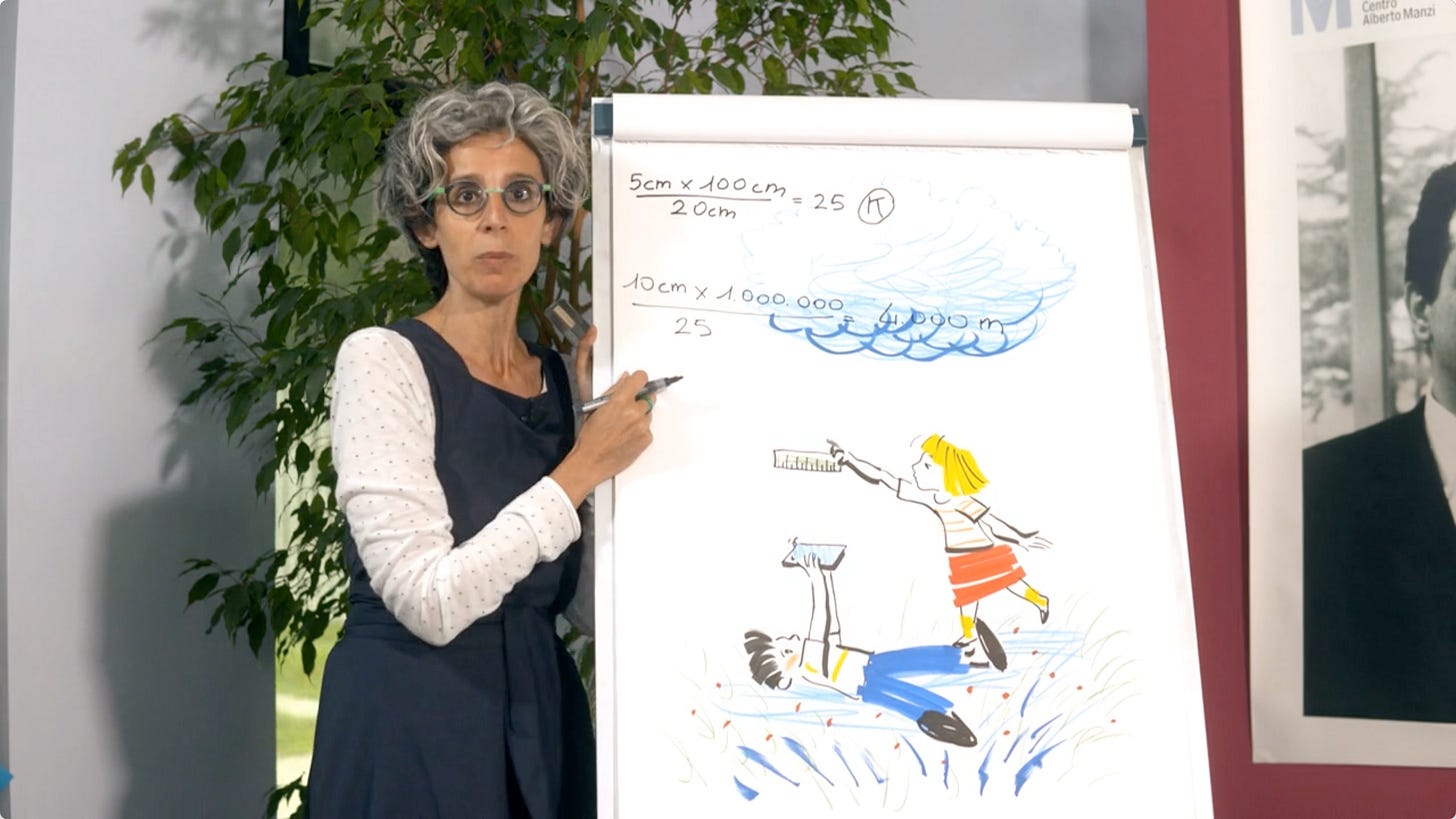

Il maestro Alberto Manzi, laureato in pedagogia e biologia, faceva utilizzare cartoncini, specchi e foto, per ricalcare il profilo delle nuvole e insegnare geometria. Partiva da ciò che i bambini vedevano.

Le nuvole diventavano:

figure da osservare all’aria aperta, da disegnare su un cartoncino e fotografare

figure sulle quali discutere in classe; oggi si potrebbe utilizzare un proiettore e mostrare le foto scattate all’esterno giocando sul fatto di avvinare o meno il proiettore al muro per stimolare il dialogo con delle domande guida:

In che modo possiamo collegare il perimetro con l’area?

Come variano le misure della nuvola quando cambia la distanza del proiettore dal muro?

figure delle quali misurare il contorno e l’interno con dei fagioli, o altre unità di misura speciali

figure da misurare approssimativamente con i centimetri

La matematica, per come veniva affrontata da Manzi, poteva nascere benissimo da un gesto quotidiano: guardare il cielo. Un gesto raccontato con cura nel documentario RAI Misurare il perimetro delle nuvole3 a cura di Alessandra Falconi, direttrice del Centro Alberto Manzi.

Il famoso terrazzo della scuola F.lli Bandiera dove Manzi insegnava era un laboratorio di scienze costruito dai bambini con l’aiuto di alcuni collaboratori fidati. Il luogo offrì alle classe che lì si succedettero lo spazio ideale per svolgere numerosi esperimenti scientifici e anche per installare una stazione meteorologica, come molti ex studenti hanno raccontato in seguito.

2.2 “Si muove il cielo o la terra”. L’esperienza di Franco Lorenzoni

Un’altra lunga serie di esperienze, ancora oggi ininterrotta, è quella del maestro Franco Lorenzoni, che non ha mai smesso di esplorare le possibilità offerte gratuitamente dal cielo insieme ai suoi piccoli alunni della scuola elementare di Giove e ai partecipanti alle sessioni di formazione per adulti della Casa-laboratorio Cenci.

Nel volume in Con il cielo negli occhi (Edizioni La Meridiana, 2009), Lorenzoni racconta attività didattiche tra cielo e paesaggi, tra astronomia e calendari, coltivazioni e poesia, vento e silenzi, natura e teatro .

Il capitolo “Tempi e spazi di tramonti ogni giorno diversi”, per comprende la portata scientifica e didattica, si apre così:

Il tramonto è un’ora, un colore, un’emozione, […] è anche uno spazio, un punto, una direzione. Il tramonto è un incontro. L’incontro tra giorno e notte.

[…] Il tramonto è il momento in cui il Sole scompare alla nostra vista, è dunque un’ora, un tempo. Ma il tramonto è una direzione, un punto dell’orizzonte, dunque un luogo, uno spazio. Ecco che dal primo incontro con l’Astronomia, da una semplice osservazione del tramonto, troviamo già un intreccio tra tempo e spazio. Un intreccio che ha origine e costante dimora nel cielo, nel rapporto tra il cielo e la Terra. (pag. 45)

Lorenzoni spiega poi, nelle pagine successive, come disegnare un tramonto e come lavorare con la raccolta dei dati. Invito il lettore più interessato a scaricare il capitolo in formato PDF.

Nel volume le osservazioni astronomiche e scientifiche si collegano sempre alla narrazione e in particolare ai miti. È così che nel corso dei capitoli si evocano il mito di Urano e Gea, l’ultimo volo della Ninfa Callisto, Orione il portatore d’acqua, il cavallo alato di Perseo, e le Pleiadi, le sette stelle danzanti. Il cielo si collega ai corpi danzanti e demoni, alla musica e al canto, al teatro delle ombre, ai percorsi della luna e al vino, rendendo la lezione all’aperto un’esperienza totale.

L’educazione non è solo istruzione. Guardare il cielo educa allo stupore, al ritmo lento, alla ciclicità. Coinvolge il cuore, le mani, la testa di pestalozziana memoria. E apre anche alla contemplazione, alla spiritualità.

2.3 «Quando bevi il tè stai bevendo nuvole». L’esperienza di Thich Nhat Hanh

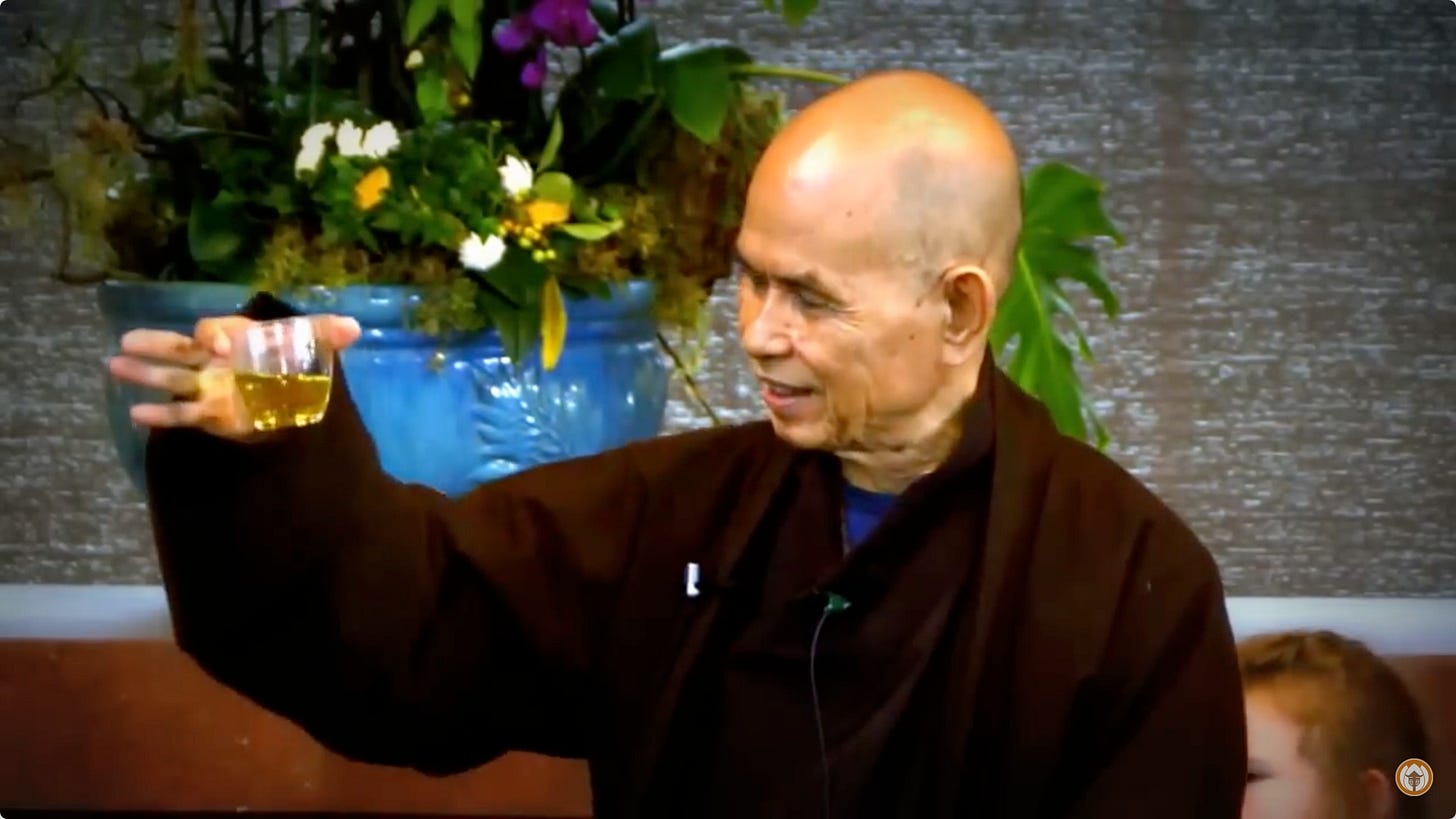

Thich Nhat Hanh, noto anche con l’appellativo di Thầy, maestro in vietnamita, è monaco, poeta e attivista della pace, e spesso ha parlato delle nuvole come simbolo dell’interconnessione di tutte le cose. In un suo celebre discorso dice:

Quando guardate il tè, cosa vedete? Io vedo una nuvola. Vedo una nuvola che galleggia nel tè. Ieri il tè era una nuvola in cielo, ma oggi è diventato il tè nel mio bicchiere.

E quando guardi il cielo azzurro non vedi più la tua nuvola e potresti dire: “Oh, la mia nuvola è morta”. In realtà non è morta, è diventata il tè nella tazza di Thay.4

Potrebbe sembrare che la nuvola che era in cielo fino a un attimo fa sia scomparsa. Se guardiamo in profondità, però, vediamo che gli stessi elementi che componevano la nuvola ora sono diventati pioggia, nebbia o persino neve. La vera natura della nuvola, H2O, è ancora lì, esiste in nuove forme. È impossibile che H2O passi dall’essere qualcosa all’essere nulla, dall’essere al non-essere. Benché non possiamo più vederla, la nuvola non è morta. Forse si è trasformata in pioggia, che poi è diventata l’acqua che dal rubinetto è finita nel mio bollitore, per poi riempire la mia tazza di tè. La nuvola che era in cielo ieri non è scomparsa; è diventata tè. Non è morta; sta solo giocando a nascondino!5

Così, quando guardo consapevolmente il tè, vedo la mia nuvola. Dico: “Ciao nuvola mia, ti vedo”. E quando bevo il mio tè, bevo la mia nuvola. (vedi nota 4)

In un altro passo, spiega come in ogni foglia ci siano le nuvole, la pioggia, la luce del sole. E così anche in un cartoncino come quello sul quale i nostri bimbi potrebbero disegnare le nuvole osservate: ci sono le nuvole, la pioggia, il fiume, la luce del sole e il calore, il boscaiolo che ha tagliato l’albero, la carta e perfino la coscienza si trova in quel foglio di carta. Tutto è in relazione. Nulla esiste da solo.

Questa è la pratica dell’interessere: ogni cosa contiene in sé tutte le altre. Guardare una nuvola è quindi anche un atto meditativo. È riconoscere che la nuvola è in noi, come noi siamo nella nuvola. Ogni cosa coesiste con tutte le altre, nulla può essere separato dal resto.

Contemplare il cielo può diventare così, al di là del gesto educativo che stimola il pensiero critico, un gesto poetico. È un invito a educare lo sguardo e la coscienza, a sentire di far parte del tutto.

3. I compagni di vita. Fare strada con gli scout

Il secondo oggetto è il fazzolettone scout. Esso è parte della mia storia personale. Non è solo un simbolo di appartenenza, ma un modo di stare insieme: attivo, concreto, solidale.

Nello scoutismo ho imparato che si cresce nel fare, nel camminare insieme, nel prendersi cura gli uni degli altri collaborando. La pedagogia del fare, del gioco, della responsabilità condivisa.

E questo per me è il gruppo: non un insieme di individui, ma una comunità che si costruisce attraverso l’esperienza e il legame. Con l’educazione all’aperto si impara a stare insieme nella natura, far nodi, affrontare insieme le fatiche, i tempi lunghi della strada, le scoperte.

È questo il tipo di educazione che oggi ritroviamo nei progetti degli asili nel bosco, che si ispirano alla pedagogia del bosco per educare attraverso l’esperienza diretta in natura. È lo stesso approccio promosso da sir Robert Baden-Powell quando, nel 1907, organizzò il primo campo scout sull’isola di Brownsea, nel Regno Unito, ponendo le basi di un metodo educativo basato sul fare e sulla conquista dell’autonomia. È anche il tipo di educazione perseguito da Giuseppina Pizzigoni nella sua scuola La Rinnovata, fondata a Milano in zona Ghisolfa, dopo aver visitato nel 1909, insieme all’amica Maria Levi, alcune scuole nel bosco in Alsazia e in Svizzera, ispirandosi alle esperienze della nascente «scuola nuova» europea. Ed è lo stesso orientamento che anima oggi la stragrande maggioranza dei progetti di educazione parentale, che si diffondono sempre più, come quello di Canalescuola di cui abbiamo già parlato su queste pagine, e che mettono al centro il contatto autentico con l’ambiente naturale come luogo privilegiato per la crescita e l’apprendimento.

Come il lettore avrà compreso, fin qui abbiamo analizzato numerose esperienze condensate in simboli al fine di trarne concetti, principi, per una precisa idea di una pedagogia.6

4. I progetti dei ragazzi. Aiutarli nella ricerca del miglior terreno per i loro semi.

Il terzo oggetto è invisibile. O quasi. È un tatuaggio che porto al polso e che diventa immediatamente tangibile e visibile quando sollevo la manica. Racconta chi sono e in cosa credo, in chi credo.

Dentro ci sono le firme, vere, di alcuni studenti e ragazzi con cui ho condiviso momenti importanti.

Quel tatuaggio mi riporta alla memoria anche i sogni e i progetti di ogni ragazza e ragazzo che ho incontrato lungo il mio cammino: ex studenti dei miei corsi, giovani conosciuti durante il lavoro di venditore di soluzioni informatiche, o ragazzi presentatimi dai loro genitori nella speranza che potessi sostenerli nei loro progetti tecnologici.

Credo che gli educatori lascino davvero il segno quando accettano che anche gli studenti possano lasciare un segno su di loro. Ognuno di loro in me ha lasciato un segno, una traccia profonda. Letteralmente.

Ritengo che noi adulti dovremmo essere testimoni delle nostre scelte di vita, dei fallimenti come dei successi, dei nostri limiti come dei talenti, e al contempo custodi delle loro più importanti scelte di vita.

Quando queste scelte toccano l’educazione e la scuola, il nostro compito principale diventa aiutarli nella ricerca del miglior terreno per i loro semi: semi che sono talenti, caratteristiche uniche, passioni scoperte vivendo, forti motivazioni e capacità innate, tutte da coltivare con cura.

Danilo Dolci, nei suoi versi diventati ormai leggendari, ci ricorda che:

C’è chi insegna

guidando gli altri come cavalli

passo per passo:

forse c’è chi si sente soddisfatto

così guidato.C’è chi insegna lodando

quanto trova di buono e divertendo:

c’è pure chi si sente soddisfatto

essendo incoraggiato.C’è pure chi educa, senza nascondere

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni

sviluppo ma cercando

d’essere franco all’altro come a sé,

sognando gli altri come ora non sono:

ciascuno cresce solo se sognato.

Ecco, questa per me è la relazione.

Nella relazione educativa autentica accade qualcosa di irripetibile: qualcosa che non si insegna, ma che si irradia, che permea l’altro e che attecchisce e cresce in ognuno: un riconoscimento reciproco, profondo. Un riconoscimento, «io ti vedo», talmente potente da lasciare un’impronta indelebile.

Come insegna il professor Felini, nel suo volume Teoria dell’educazione:

“Nel corso degli ultimi decenni, molti epistemologi della pedagogia si sono domandati quale sia l’elemento fondamentale di questa disciplina, il suo componente più piccolo, giungendo alla conclusione che, se l’oggetto della pedagogia è l’educazione, allora il suo fattore di base è il rapporto tra educatore e educando.”7

Lasciamo dunque un segno accettando che anche loro possano lasciare un segno in noi. Educare è lasciarsi attraversare, è accogliere l’altro come parte viva della propria storia.

Conclusione: tre oggetti, tre esperienze, tre concetti

Il fazzolettone, le carte delle nuvole, il tatuaggio. Parlano di gruppo, contemplazione, relazione. Mi ricordano ogni giorno perché credo che l’educazione sia il mestiere più bello e più serio del mondo. Un mestiere fatto di comunità, di silenzi condivisi, e di legami che ci trasformano.

Citazione di Nansen Osho dal volume Lezioni del Buddha per raggiungere la serenità in 3 mesi.

Simbolo della Branca Rover Scout. Significato: leggi l’articolo su ScoutWiki. Approfondimento: Empowering Young Adults: Guidelines for the Rover Scout section

Alberto Manzi - Misurare il perimetro delle nuvole, documentario RAI disponibile su Raiplay.it.

Discorso: una nuvola non muore mai

Tratto da I sette passi verso l’armonia, Garzanti 2023 - pag. 50)

Dallo scoutismo, e in particolare dalla spiritualità dell’AGESCI, proviene questa dinamica pedagogico: esperienza, simbolo, concetto. Una proposta profonda, che mette al centro il vissuto e il suo significato. Una lente utile anche per leggere questo articolo. Per approfondire l’argomento si vedano: Narrare l’esperienza di fede, e il capitolo “esperienza simbolo concetto” nel volume “Sentiero di fede vol. I”

Tratto da Teoria dell’educazione. Un’introduzione, Damiano Felini, Carocci editore, Settembre 2020