Vittorio De Seta ci racconta che una scuola attiva è possibile

«Una proposta pedagogica sullo schermo»

Introduzione

Alla fine degli anni 70 il regista italiano Vittorio De Seta, che pochi anni prima aveva girato il Diario di un maestro, sulla spinta di diverse pressioni decise di avvalorare la tesi secondo la quale esistevano in Italia esperimenti di scuola attiva funzionanti andando personalmente alla ricerca di queste realtà su tutto il territorio nazionale. Lo fece avvalendosi della consulenza di un famoso pedagogo il professor Tonucci. Mise insieme così quattro diverse puntate per un progetto che intitolò Quando la scuola cambia. Tra queste quattro puntate ce n'è una che testimonia in presa diretta il lavoro inestimabile che in quegli anni, e in quelli successivi, stava portando avanti il maestro Mario Lodi. In tanti suoi libri ho potuto leggere le esperienze compiute assieme agli alunni della sua scuola elemtnare. Molte sono le cose che non avremmo mai potuto vedere senza il documentario di De Seta: il racconto delle esperienze vissute in classe dai ragazzi, la partecipazione di tutta la comunità del paese, le interviste ai personaggi il cui lavoro o il cui interessi destavano la curiosità degli studenti, i progetti di stesura del giornalino scolastico e la sua conseguente stampa col ciclostile, le realizzazioni artistiche e teatrali dei bambini che essi stessi avevano ideato.

«Una proposta pedagogica sullo schermo»

Il sottotitolo di questo articolo, che apre anche questo paragrafo, non è mio. Esso infatti corrisponde al titolo di un articolo apparso nel 2015 sulla rivista Orientamenti Pedagogici per i tipi delle Edizioni Centro Studi Erickson (Felini, 2015), leader indiscusso in questo ambito. Si tratta di un articolo che introduce e analizza, molto meglio di quanto possa fare io, il tema del ruolo della TV nella nostra vita di cittadini consapevoli, il tema della didattica attiva e inclusiva, il tema del documentario, analizzando sinteticamente e puntualmente tutti i documentari di De Seta relativi al mondo della scuola, girati negli anni '70.

L'autore del pezzo è Damiano Felini, vincitore nel 2021 del Premio Italiano di Pedagogia con la monografia "Teoria dell'educazione. Un'introduzione" per il Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01 (pedagogia generale e sociale), in qualità di professore ordinario.

Invito il lettore, prima di proseguire, a prendere visione dell'articolo di Damiano Felini, per i motivi sopra evidenziati oltreché per la piacevole prosa e il tono piacevolmente divulgativo.

L'insegnante è insicuro perché nessuno gli insegna a fare scuola. L'unica strada percorribile per costui è quella "entrare in crisi e ripensare il suo ruolo".

— Mario Lodi, "Guida al mestiere di maestro" (1982)

Riflettere sul ruolo informativo e formativo della TV, del cinema e delle produzioni audio-visive, mi riporta alla mente un'altra pubblicazione, a firma del professor Roberto Farnese, Buona maestra TV edito da Carocci nel 2003, e al contempo anche uno dei contributi video che la RAI mette gentilmente a disposizione del grande pubblico dal titolo del tutto simile "TV buona maestra".

La TV, come ho già riportato in un' altra riflessione, come ogni strumento tecnologico può aiutare nella formazione come può semplicemente intrattenere o distrarre. Quando questa è utilizzata per trasmette contenuti o mostrarne di autoprodotti tramite un processo progettuale, allora essa è in grado informare e formare davvero, come già detto più sopra.

Questo per dire che il ruolo delle tecnologie nell'apprendimento è molteplice. Un video può essere il prodotto finale di un compito autentico come un cortometraggio girato dagli studenti, può essere la fonte per lo studio di un determinato argomento come uno screencast registrato da un docente, può essere il mezzo di diffusione di un'informazione come un documentario dal taglio giornalistico trasmesso in TV, può anche essere visto e sfruttato come oggetto da manipolare e utilizzare, come materia prima. Un video non è solo un film da far guardare passivamente agli studenti, o lo strumento, spesso demonizzato, che toglie lavoro ai docenti perché fissa e registra una lezione. I video e il cinema costituiscono anche un linguaggio. Non dimentichiamo tutto ciò.

Tim Berners-Lee, come racconta Stefano Moriggi in un TEDx, scriveva tempo fa ricordando i suoi anni di informatico precario al CERN di Ginevra, quanto segue:

"Sono sempre stato interessato a studiare a maniera in cui si collabora tra persone. Se si stava in un'aula, si scriveva su una lavagna. Io cercavo un sistema che permettesse a tutti di confrontarsi, di tenere sotto controllo la memoria istituzionale di un progetto".

Il professor Moriggi commenta nel suo TEDx:

Confrontarsi – avere il coraggio e il dovere morale di esporre le proprie ipotesi, le proprie teorie e il proprio pensiero al rischio e al pericolo di un'obiezione che viene dall'altra parte della comunità scientifica che ti sta ascoltando.

Condividere – lo si fa affinché gli altri possano dire la loro, confermando, correggendo, confutando ecc…

In una fruizione passiva dei contenuti non c'è educazione a questo tipo di confronto.

È dentro questo tipo di confronto che ci si educa al pensiero critico, esponendosi al rischio delle obiezioni ed essendo capaci di obiettare, quando è il caso, alle opinioni altrui.

Quando Platone diceva, "La filosofia si fa in due", questo voleva dire: pensare filosoficamente significa sostenere la difficoltà della dialettica, del dialogo, del confronto.

Quindi, la rete nasce per implementare la possibilità di un confronto, a prescindere dalle distanze, e per tenere sotto controllo la memoria istituzionale di un progetto.

Che tradotto in contesti scolastici, significa monitorare i processi, acquisire dati per la documentazione, accogliere esperienze che varranno poi per ripensare a quello che si potrà fare con altri ragazzi.

Il digitale è questo, è possibilità di confronto a prescindere dalle distanze, il digitale è possibilità di monitorare i processi, il digitale è possibilità di immaginare esperienze di apprendimento che vadano oltre la lezione trasmissiva e frontale, che nessuno vuole archiviare in modo definitivo, ma affiancare ad altre modalità di apprendimento. Perché noi apprendiamo in tanti modi non solo stando ad ascoltare o imitando qualcuno.

Allora perché non tentare di ridisegnare questa scena, con gli strumenti - il digitale è un mezzo, non è un fine; non si tratta di digitalizzare la scuola, ma si tratta di riprogettare la scena degli apprendimenti attraverso uno strumento che consenta di monitorare, di tracciare, di simulare, di sperimentare.

Citando il professor Moriggi voglio arrivare a ribadire un fatto. Le tecnologie televisive, audiovisive e cinematografiche, e il web, che oggi le integra tutte, sono mezzi di confronto atti a condividere nel senso in cui li intende Tim Berners-Lee.

I documentari, i film e i video di YouTube sono oggi quello che la stampa è stata durante il Rinascimento per la diffusione del sapere. Prima dell'avvento della stampa esistevano già diversi metodi per imprimere su carta dei caratteri e delle illustrazioni ma nessuno aveva sfruttato questi sistemi tecnologici per mettere in atto un confronto e una vera condivisione. L'uso che si è fatto della stampa nel '500 e ciò cui ha condotto sono esiti che nessuno aveva mai immaginato prima.

Con le tecnologie digitali possiamo fare lo stesso, nel rispetto di tutta l'umanità e dell'ambiente in cui viviamo.

Ma torniamo ora al motivo di questo articolo. Stavamo parlando del regista Vittorio De Seta.

De Seta, la scuola attiva e Mario Lodi

Mi sono imbattuto nel nome del regista Vittorio De Seta quando ho iniziato a documentarmi sul maestro Mario Lodi. Ho così scoperto la serie TV, o meglio lo sceneggiato, tratto dal reportage narrativo "Un anno a Pietralata" (1968) di Albino Bernardini, che andò in onda tra il febbraio e il marzo del 1973 in 4 puntate sul Primo Canale. Oggi lo sceneggiato è disponibile sul portale e nell'app RAI Play.

[…] con una Rai impegnata in prima persona a informare e far riflettere gli italiani sui temi della pedagogia e della scuola, con documentari e inchieste di altissimo livello. Per questa ragione — dopo aver presentato, nel secondo paragrafo, i contenuti e le modalità di realizzazione del Diario di un maestro e di Quando la scuola cambia — nei paragrafi successivi si procederà a individuare e commentare, con gli opportuni riferimenti ai testi audiovisivi, quattro nuclei tematici che costituiscono la proposta pedagogica di De Seta.

(In nota, n.d.r.) Merita ricordare almeno altre quattro produzioni Rai coeve a quelle di De Seta: le sei puntate di I bambini e noi di Luigi Comencini (1970, aggiornate nel 1977), nonché i tre reportage di Michele Gandin con la consulenza di Marcello Bernardi: Il cerchio magico (1962), Mille giorni di parole (1968) e La parola ai bambini (1977).

— Damiano Felini (Felini, 2015)

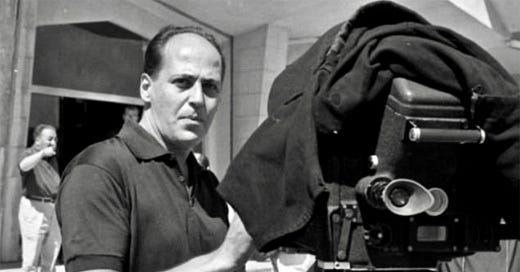

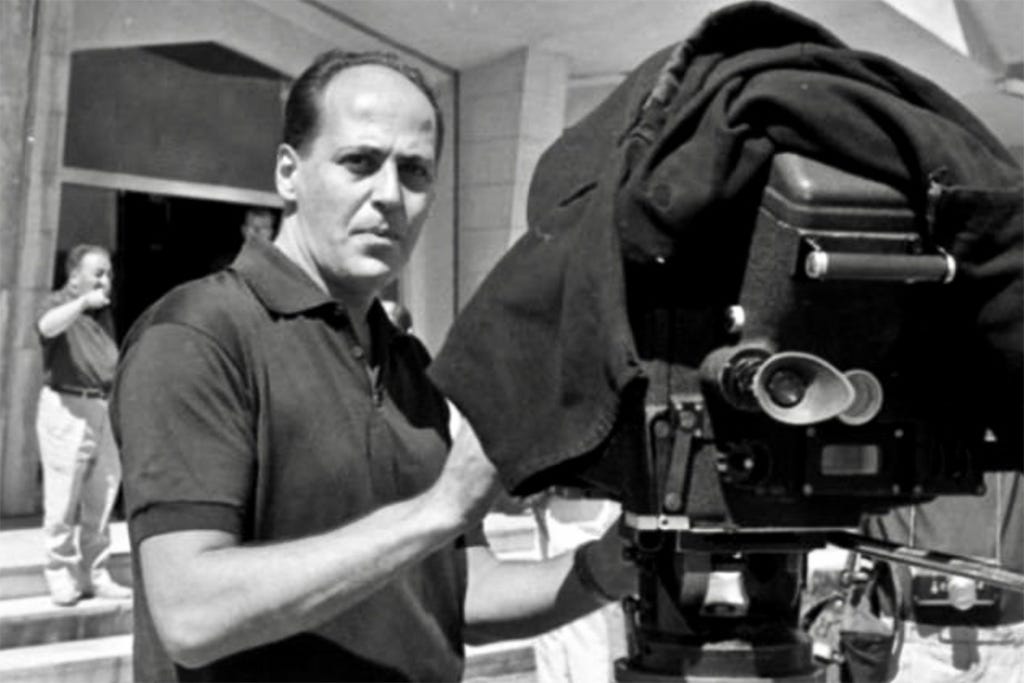

Breve biografia di Vittorio De Seta

La seguente biografia e tutte le parti dell'articolo riportate tra le grandi virgolette gialle sono estrapolate da Felini, 2015.

Nato a Palermo nel 1923 da nobile famiglia, Vittorio De Seta abbandonò il mondo aristocratico e si trasferì a Roma. Prigioniero in un campo di concentramento tedesco dal 1943 al 1945, strinse profondi rapporti di amicizia con operai e contadini, avvicinandosi al mondo che avrebbe poi studiato in molti dei suoi futuri documentari. Tra il 1954 e il 1959, realizzò dieci brevi documentari, tutti autoprodotti, tra Calabria, Sicilia e Sardegna, entusiasticamente accolti dalla critica e premiati in diversi festival (Isole di fuoco, ad esempio, vinse il primo premio per il documentario al Festival di Cannes 1955, Surfarara la targa d’argento al Premio David di Donatello 1956-57). Nello stesso filone si collocò il suo primo lungometraggio, Banditi a Orgosolo (1961), premiato alla Mostra del cinema di Venezia. Dalla metà degli anni Sessanta, invece, De Seta si mosse verso toni più intimi, introspettivi e «psicanalitici» (fu grande conoscitore del pensiero di Jung), cosa che — con Un uomo a metà (1966) e L’invitata (1969) — gli scatenò contro l’accusa di aver abbandonato l’impegno sociale, cui invece ritornò negli anni Settanta con le due notevoli produzioni dedicate alla scuola di cui parliamo in questo articolo e, successivamente, con i documentari più recenti: La Sicilia rivisitata (1980), Hong Kong, città di profughi (1980), In Calabria (1993) e Lettere dal Sahara (2004). Vittorio De Seta è scomparso il 28 novembre 2011.

Quando la scuola cambia (1978)

[…] Fu per questo che, pochi anni dopo e sempre per la Rai, De Seta sceneggiò e diresse un documentario, pure in quattro parti, sui «maestri veri, per dimostrare che si può fare una scuola diversa» (Indichiamo i riferimenti alle quattro puntate del Diario di un maestro con «Diario 1, 2, 3, 4»; alle puntate di Quando la scuola cambia con «QSC 1, 2, 3, 4».). Questa nuova serie si intitolò Quando la scuola cambia e fu trasmessa nella primavera del 1979.

Partire dal bambino: Mario Lodi — Girato nella scuola di Vho di Piadena.

Tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di lingua — Sul maestro pugliese Carmine De Padova.

I diversi — Sull’inserimento di bambini portatori di handicap nelle scuole pubbliche in provincia di Lecce.

Lavorare insieme non stanca — Sulla scuola di Gorla e la maestra del Movimento di Cooperazione Educativa Caterina Foschi Pini.

Per la precisione, le prime tre puntate furono presentate dalla Rai come un ciclo unico, intitolato, appunto, Quando la scuola cambia, mentre la quarta fu scorporata e trasmessa come documentario autonomo all’interno del contenitore giornalistico Scatola aperta. De Seta, però, parla sempre dei quattro episodi come di un’entità unitaria (Fofi e Volpi, 1999, pp. 41-43)

Molte sono le riflessioni che vorrei riportare in questa sede ma risulterebbero lettera morta, per la mancanza di un confronto vivo e diretto con altri insegnanti. Mi rifiuto dunque di "spiegare" la didattica attiva a parole. Quando se ne presenterà l'occasione mi piacerebbe praticarla con altri docenti interessati. Al lettore curioso di saperne di più su De Seta e Mario Lodi dico solo di guardare e riguardare più volte la puntata dedicata al maestro di Piadena, e di cercare sul web le altre testimonianze di tutte quelle realtà che oggi portano avanti i valori espressi dai grandi maestri del MCE.

Conclusione

Quasi tutto quello che studiamo è stato inventato dall'uomo ed è frutto della sua fantasia e creatività: la letteratura con i suoi romanzi, la storia coi racconti dei fatti, la matematica con le sue invenzioni e misurazioni, la fisica con le sue scoperte del sempre più piccolo e sempre più grande e senza fine, la medicina che cerca di alleviare il dolore ed allungarci la vita non certo all'infinito perché impossibile, la geografia che ha dato nomi a tutto a tutti a ogni luogo e diviso popoli nazioni lingue monete e famiglie, l'architettura che alza palazzi e tanti muri, la musica che ci allevia la sofferenza talvolta e ci rallegra portandoci al ballo, le scienze che approfondiscono ogni aspetto della terra sulla quale ognuno di noi esiste per un po'.

Ci sono però alcune materie o parti di alcune che danno l'impressione di non aver bisogno di inventare niente, di non dover per forza dare un senso alle cose, di non dover per forza creare una struttura organica a tutto. Queste materie di solito prevedono soprattutto la pratica e l'esperienza. Un atteggiamento pragmatico si può comunque adottare in ogni ambito disciplinare a mio avviso. Anche la storia si può "praticare". Si possono creare ad esempio compiti autentici nei quali mettere in pratica lo spirito critico e la capacità di creare mappe concettuali o la capacità dialettica di praticare la diplomazia.

È così che si scoprono le cose senza doverle studiare in teoria, bensì praticandole e commendandole insieme al docente, che ovviamente conosce bene la propria materia ed è consapevole delle teorie che la sostengono.

Le materie, quando le pratichiamo, sembra ci mostrino le persone per come sono, senza filtri né compromessi, ce le fanno apparire autentiche e non come personaggi.

Link ai video di "Quando la scuola cambia" (1978)

Tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di lingua – Sul maestro pugliese Carmine De Padova.

Partire dal bambino – Girato nella scuola di Vho di Piadena col Maestro Mario Lodi e con gli studenti della sua scuola

Bibliografia

FOFI G. e VOLPI G. (1999), Vittorio De Seta. Il mondo perduto, Torino, Lindau.

FELINI D. (2015), Una proposta pedagogica sullo schermo. La scuola in due produzioni televisive di Vittorio De Seta (1970-1979), in Orientamenti Pedagogici, LXII, 2 (aprile-giugno 2015), pp. 273-291.

#video #cinema-tv #didattica-attiva #Flipped-Learning #incertezza #complessità #scuola #insicurezza #digitale #tecnologia #video #cinema #linguaggi #esperienze-di-apprendimento